親御さんと一緒に住める二世帯住宅。家族の絆を深められる素晴らしい住まい方ですが、相続税の面で大きな落とし穴があり、注意が必要です。

登記の仕方一つで、相続税が大きく変わってしまう可能性があります。今回は、二世帯住宅にお住まいの方や、これから建築を検討している方に向けて、この重要なポイントを解説します。

1. 小規模宅地等の特例とは?相続税を大幅に減らせる制度

まず、相続税を大きく左右する「小規模宅地等の特例」について説明しましょう。

この特例は、亡くなった方が自宅として使っていた土地を、配偶者や同居していた家族が相続する場合に使える制度です。330㎡までの土地の評価額を80%も減額できます。

例えば、評価額1億円の土地があった場合、この特例を使えば2,000万円まで減額できるのです。相続税は土地の評価額をもとに計算されるため、税額が大幅に下がります。

特例が使える条件

- ■亡くなった方が自宅として使っていた土地であること

- ■配偶者または同居していた親族が相続すること

- ■330㎡まで(約100坪)の部分が対象

この制度があるおかげで、多くの家庭で相続税の負担が軽減されています。

次のコラムで、小規模宅地等の特例の概要をご確認ください。

小規模宅地の特例について >

2. 二世帯住宅での特例適用ルールの変遷

二世帯住宅の場合、親世帯と子世帯が別々のスペースで暮らすことが多いため、「同居」とみなされるかどうかが重要なポイントになります。

平成26年度の税制改正前の状況

以前は、建物の構造によって判断が分かれていました。

- ■建物内部で行き来できる構造:「同居」とみなされ、特例が使える

- ■建物内部で行き来できない構造:「別居」とみなされ、特例が使えない

この時代は、玄関やキッチンが完全に分かれている二世帯住宅では、特例を受けられませんでした。

平成26年度の税制改正後の変化

平成26年の改正により、状況が大きく変わりました。

「構造上区分された住居であっても、同居親族として小規模宅地等の特例を認める」という方針に変更されたのです。つまり、建物内部で行き来ができなくても、二世帯住宅であれば原則として同居とみなされ、特例が受けられるようになりました。

次のコラムで「同居の要件」についてご確認ください。

同居の要件について >

これで二世帯住宅にお住まいの方は安心…と思いきや、実は新たな落とし穴が生まれていたのです。

3. 区分所有登記という大きな落とし穴

平成26年の改正で構造の問題は解決されましたが、新たに「区分所有建物登記がされている建物を除く」という条件が加わりました。

区分所有登記とは?

区分所有登記とは、一つの建物を部分ごとに独立した所有権として登記することです。例えば:

- ■1階部分:親の所有

- ■2階部分:子の所有

このように、分譲マンションの各部屋のように、建物の一部分ごとに独立した権利を設定する登記方法です。

なぜ問題になるのか?

区分所有登記されている二世帯住宅では、たとえ親子が同じ建物に住んでいても、法的には「別々の建物に住んでいる」と判断されます。そのため、小規模宅地等の特例が適用できなくなってしまうのです。

同じ二世帯住宅に住んでいても、登記方法が違うだけで数千万円の相続税の差が生まれる可能性があります。

4. 共有登記との違いを理解しよう

ここで混同しやすいのが「共有登記」です。

共有登記の場合

共有登記は、一つの建物全体を複数人で共有して所有する形です。例えば:

- ■建物全体:親が1/2、子が1/2の持分で共有

この場合は問題なく同居扱いとなり、小規模宅地等の特例を使えます。

見分け方のポイント

- ■区分所有登記:建物が部分ごとに独立して登記されている

- ■共有登記:建物全体を共有持分で所有している

この違いが、相続税に大きな影響を与えるのです。

5. あなたの家の登記を確認する方法

ご自宅の登記がどうなっているか確認するには、固定資産税の納税通知書を見るのが簡単な方法です。

区分所有登記の場合

- ■建物ごとに所有者が異なる場合、それぞれに別々の納税通知書が届く

- ■同じ所有者でも、家屋番号が複数記載されている場合がある

共有登記の場合

- ■代表者一人に1通の納税通知書が届く

- ■「納税者 ○○様(他1名)」のような記載がある

より確実な確認方法

不安な場合は、以下の方法で確認できます:

- ■登記簿謄本を法務局で取得する

- ■税理士や土地家屋調査士などの専門家に相談する

早めの確認が、将来の相続税対策につながります。

6. 区分所有登記だった場合の対策方法

もし現在の二世帯住宅が区分所有登記されていても、諦める必要はありません。「区分建物合併登記」という手続きで対策できる可能性があります。

区分建物合併登記とは?

複数に分かれている区分所有建物を、一つの建物として合併し、共有登記に変更する手続きです。これにより、小規模宅地等の特例の適用を目指せます。

合併登記の要件

ただし、この手続きにはいくつかの条件があります:

所有者が同じであること

- ■合併する各部分(1階・2階など)の所有者が同一である必要があります

- ■所有者が異なる場合は、事前に贈与や売買で所有権を調整する必要があります

抵当権が同じであること

- ■各建物部分に設定されている抵当権の内容も統一する必要があります

- ■住宅ローンが残っている場合は、銀行との調整や一括返済が必要になることもあります

手続きの流れと注意点

合併登記は土地家屋調査士に依頼して行います。ただし、相続税への影響も考慮して、税理士とも連携して進めることが重要です。

手続きには以下の費用がかかる可能性があります:

- ■登記費用

- ■所有権移転に伴う税金(贈与税、不動産取得税など)

- ■ローンの借り換え・一括返済費用

相続税の軽減メリットと比較して、費用対効果を十分に検討する必要があります。

7. まとめ:早めの確認と対策が重要

二世帯住宅の相続税対策で最も重要なのは、建物の構造ではなく「登記の種類」です。

重要なポイント

- ■区分所有登記では小規模宅地等の特例が使えない

- ■共有登記なら特例が適用できる

- ■区分所有登記でも合併登記で対策可能

- ■ただし要件や費用の検討が必要

今すぐできること

- ■固定資産税の納税通知書で登記状況を確認

- ■必要に応じて早めの対策を検討

二世帯住宅は素晴らしい住まい方ですが、相続税の面で思わぬ落とし穴があります。将来の相続に備えて、今のうちに自宅の登記状況を確認し、必要に応じて対策を検討することをお勧めします。

是非、ご相談ください。

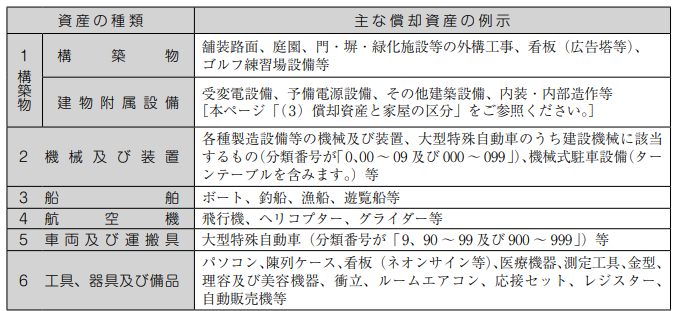

税率と免税点

税率と免税点