1 そもそも相続分とは?

こんにちは。

富士市・富士宮市の税理士、飯野明宏です。

「相続分」とは、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続人がどれだけ受け取るかという“割合”のことです。

たとえば、相続人が2人いれば、1人あたり1/2ずつ相続することも考えられます。

しかし、相続は家族や親族間で起こるため、金額や気持ちの面でもトラブルが生じやすいものです。

そのため、民法ではこの「相続分」について、あらかじめルールが定められており、これを「法定相続分」といいます。

2 法定相続分とは?

「法定相続分」とは、民法に定められた、相続人が財産を受け取るべき割合のことです。

この法定相続分は、遺言書がない場合や、遺産分割協議がまとまらない場合に大きな役割を果たします。

また、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も、相続人が法定相続分に応じて負担することになります。

3 配偶者がいる場合の法定相続分

法定相続分のうち、配偶者がいる場合の主なパターンは次のとおりです。

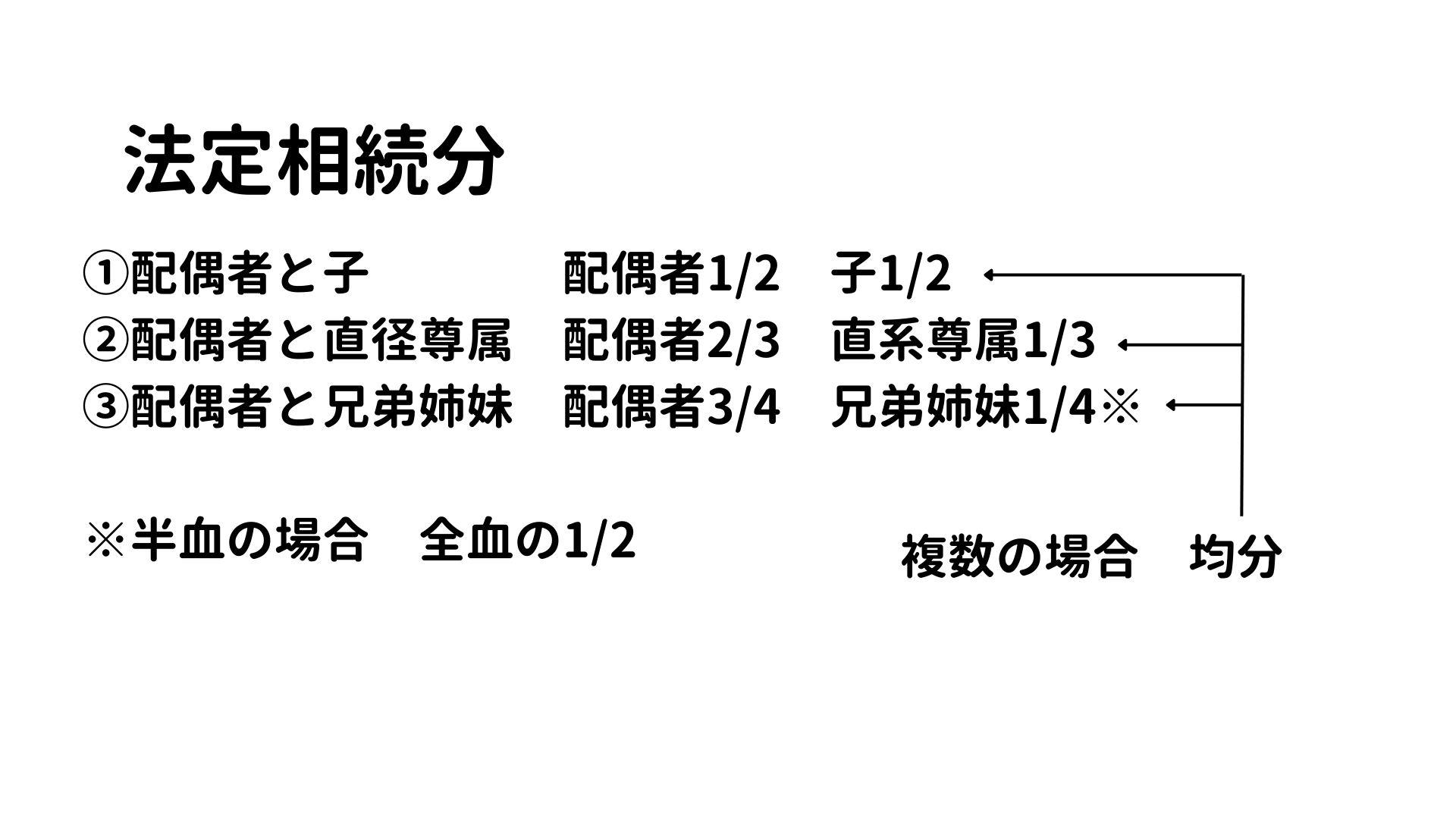

【法定相続分の一覧(配偶者ありの場合)】

- ■配偶者と子

→ 配偶者:1/2 子:1/2(子が複数いれば均等) - ■配偶者と直系尊属(父母・祖父母)

→ 配偶者:2/3 直系尊属:1/3(複数いれば均等) - ■配偶者と兄弟姉妹

→ 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4(複数いれば均等)

※ 兄弟姉妹が「半血」の場合(父か母どちらかのみ同じ)、全血の1/2の割合になります。

なお、代襲相続における法定相続分は次のとおりです。

- ■子が先に亡くなり孫が代襲相続する場合:孫は亡くなった子の相続分をそのまま承継

- ■兄弟姉妹の代襲相続:甥・姪まで(1代限り)

- ■代襲相続人が複数いる場合の分割方法

代襲相続について >

また、相続放棄と法定相続分については次のとおりです。

相続放棄者は初めから相続人でなかったものとして扱う

他の相続人の相続分は自動的に増加

相続放棄について >

さらに、養子の法定相続分についても注意が必要です。

4 配偶者がいない場合の法定相続分

被相続人に配偶者がいない場合は、相続人同士の順位が同じであれば、原則として均等に相続します。

たとえば、子どもが2人だけの場合は、1人あたり1/2ずつ。

兄弟姉妹が3人の場合は、それぞれ1/3ずつ、というように分けられます。

5 なぜ法定相続分を知ることが大切なのか?

「うちは遺言書があるから大丈夫」と思われる方も多いですが、実は法定相続分は以下のような場面でも重要な基準となります。

■遺産分割協議の出発点として

■相続税の計算における法定相続人の数の判断

■遺留分侵害の有無を判断するための目安

法定相続分は、相続に関するあらゆる手続きや判断の基本になる情報です。

まとめ

法定相続分は、相続人が「どれだけ財産を相続するか」を法律で定めたルールです。

相続人の構成によって割合が変わるため、ご自身のケースに当てはめて理解しておくことが大切です。

富士市・富士宮市で相続に関してお悩みの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

税理士の視点から、わかりやすく丁寧にサポートいたします。