1 相続税の誕生 – 明治38年、戦費調達から生まれた制度

こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

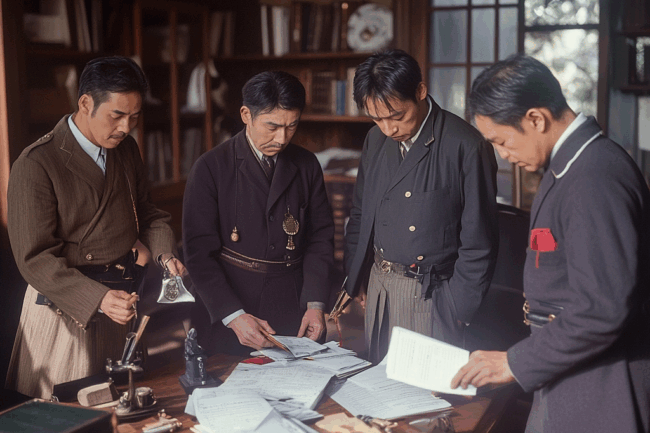

相続税が日本で導入されたのは、明治38年(1905年)1月1日のことです。日露戦争の膨大な戦費調達のため、政府は「非常特別税法」による二度の増税を実施しましたが、相続税だけは単行法として規定され、「永久的性質の財源とすること」とされました。

創設時の特徴

創設時の特徴

- 課税方式:遺産税方式(被相続人の遺産総額に課税)

- 税率:家督相続1.2%~13%、遺産相続1.5%~14%

- 課税根拠:「偶然所得課税説」- 相続により偶然得た財産への課税

2 なぜ相続に税金がかかるのか?時代とともに変化する課税根拠

相続税の課税根拠は、時代とともに大きく変化してきました。

明治時代:偶然所得課税説

創設当初は、相続による財産取得を「偶然所得の発生」ととらえ、その所得(財産)に対して負担能力に応じて課税する考え方でした。

戦後占領期:富の集中排除

昭和22年のシャウプ勧告では、「財閥解体」という占領政策と結びついた「富の集中排除」が課税の根拠として示されました。これは単なる税収確保ではなく、社会政策的な意味を持つものでした。

現代:富の再分配と所得税補完

現在の相続税制度では、以下の2つの意義が併存しています:

- ■富の再分配機能:社会に還元することによる富の集中抑制

- ■所得税の補完:被相続人の一生の税の清算という意味

3 激動の戦後改革 – シャウプ勧告による抜本的改革

昭和22年:民法改正対応と贈与税創設

- ■家督相続と遺産相続の区分廃止

- ■贈与税の創設(一生を通じた累積課税)

- ■賦課課税から申告納税制度への転換

昭和25年:シャウプ勧告による革命的改革

シャウプ勧告は、相続税制度に革命的な変化をもたらしました:

「累積的取得税」の導入

- ■相続税と贈与税を統合

- ■一生を通じて取得した財産すべてを累積して課税

- ■最高税率90%という驚異的な累進性

差別税率の廃止

- ■被相続人との親疎による税率格差を撤廃

- ■より公平な課税を目指す

短命に終わった理想的制度

しかし、この「累積的取得税」はわずか3年で廃止されました。理由は:

- ■実行上の困難(過去数十年の財産取得記録が必要)

- ■日本の実情との乖離

- ■納税者・税務署双方の事務負担の増大

4 独立後の制度再構築 – 日本の実情に合わせた改革

昭和28年:累積的取得税の廃止

「シャウプ勧告は理論に走りすぎている」との批判を受け、より実用的な制度に改正:

- ■遺産取得税方式の相続税と暦年課税の贈与税の二本立て

- ■税率も現実的な水準に調整

昭和33年:現行制度の基礎確立

遺産税方式と遺産取得税方式の折衷型を採用:

- 税額計算は遺産税方式(遺産総額で計算)

- 納税は各相続人が個別に実施

- この基本構造が現在まで維持されている

5 21世紀の相続税 – 高齢化社会への対応

平成15年:相続時精算課税制度の導入

高齢化の進展により、「相続による次世代への資産移転の時期が従来よりも大幅に遅れ」という課題に対応:

制度の特徴

- 贈与時:2,500万円まで非課税、超過分は20%課税

- 相続時:贈与財産と相続財産を合算して相続税計算

- 経済活性化という新たな政策目的を付加

現代における相続税の意義

- ■富の再分配:社会格差の是正

- ■所得税の補完:一生の税の清算

- ■経済の活性化:資産の世代間移転促進

6 相続税100年の変遷から学ぶ教訓

制度の柔軟性の重要性

相続税の歴史を振り返ると、時代の要請に応じて制度が柔軟に変化してきたことがわかります:

- ■戦費調達(明治時代)

- ■財閥解体(戦後占領期)

- ■社会政策(現代)

理想と現実のバランス

シャウプ勧告による「累積的取得税」の短命な歴史は、理論的に優れた制度でも、実行可能性がなければ継続できないことを示しています。

国際的な潮流との調和

現在では、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなど主要国が累積的資産移転税を採用しており、日本の相続時精算課税制度も世界的な潮流に沿ったものといえます。

まとめ|相続税の歴史を知ることで見えてくる制度の本質

相続税は決して「理不尽な税金」ではなく、社会全体の公平性を保ち、経済の健全な発展を支える重要な制度です。100年の歴史を通じて:

- ■社会情勢に応じて柔軟に変化してきた

- ■富の再分配という一貫した目的を持ち続けている

- ■実行可能性と理論的正当性のバランスが重要である

現在の相続税制度も、高齢化社会という新たな課題に対応しながら進化を続けています。制度の歴史と背景を理解することで、より効果的な相続対策を立てることができるでしょう。