こんにちは。富士市・富士宮の税理士の飯野明宏です。

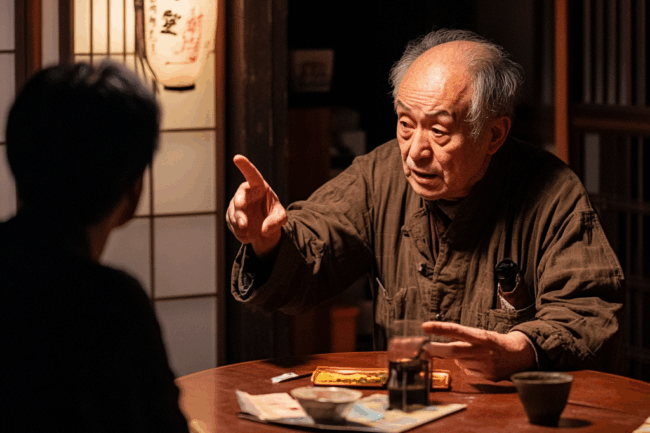

相続の現場では、「父が生前に“死んだらこの家はお前にやる”と言っていた」「母から“預金はあなたに”と伝えられていた」といった、口頭での財産の約束に関するご相談を多くいただきます。これらは法的に有効なのでしょうか?そして、実際にその財産を受け取るにはどうすれば良いのでしょうか?

今回は、「口頭での死因贈与契約」に焦点を当て、法的な取扱いやリスク、トラブル回避の方法について詳しく解説します。

1 「死因贈与契約」とは何か?

「死因贈与契約」とは、贈与者の死亡を条件に、受贈者に財産を与える契約です。遺言と異なり、当事者双方の合意により成立する契約であり、死亡により効力が発生します。

死因贈与と遺言の違い

| 項目 | 死因贈与契約 | 遺言 |

|---|---|---|

| 成立要件 | 契約(双方の合意) | 一方的意思表示 |

| 書面の必要性 | 書面でなくても可(立証困難) | 民法に定められた法定方式が必須 |

| 効力発生時 | 贈与者の死亡時 | 遺言者の死亡時 |

| 放棄の可否 | 原則として放棄できない | 受遺者は放棄可能 |

2 口頭の死因贈与契約は有効?有効性とリスク

口頭による死因贈与も法的には契約として成立する可能性があります。ただし最大の問題は、立証の難しさです。

実務上のリスク

- ■他の相続人が「そんな約束は聞いていない」と否定する可能性

- ■証拠がないと相続財産から除外される

遺留分侵害のリスク

死因贈与契約で取得した財産も、他の相続人の遺留分を侵害する場合は遺留分侵害額請求の対象となります。特に財産の大部分を一人に贈与する場合は、他の相続人から請求を受ける可能性があります。

相続税の課税対象

死因贈与により取得した財産は、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。相続税の計算や申告においても、他の相続財産と合算して評価されることに注意が必要です。

3 死因贈与契約のトラブルを防ぐには?

推奨される対策

- ■死因贈与契約書を作成(公正証書が望ましい)

- ■契約時に証人を立てる

- ■他の相続人の同意を得ておく

とにかく、書面化がもっとも重要です。裁判になった場合でも契約書があれば立証が容易になり、相続人間の紛争を避ける有効な材料になります。

契約書に記載すべき重要事項

死因贈与契約書には以下の事項を明記することが重要です:

- ■対象財産の特定(不動産なら地番・家屋番号、預金なら金融機関名・口座番号)

- ■贈与の条件(負担がある場合はその内容)

- ■契約の撤回に関する取り決め

- ■契約成立の日付と当事者の署名・押印

名義変更手続きの準備

- ■不動産の場合:相続登記に必要な書類の準備

- ■ 預金の場合:金融機関への届出と必要書類の確認

- ■ 契約書以外の立証資料の保管(録音・録画、第三者の証言等)

相続人への事前説明

他の相続人に対して事前に説明し、可能であれば同意を得ておくことで、後日の紛争を大幅に減らすことができます。透明性を保つことが円満な相続の鍵となります。

4 まとめ:確実な承継のためには書面化が必須

- ■口頭での死因贈与は法的に無効ではないが、立証が非常に困難です。

- ■贈与の意思があるなら、必ず契約書を作成しましょう。

- ■トラブルを避けるためにも、公正証書や相続人の承諾が有効です。