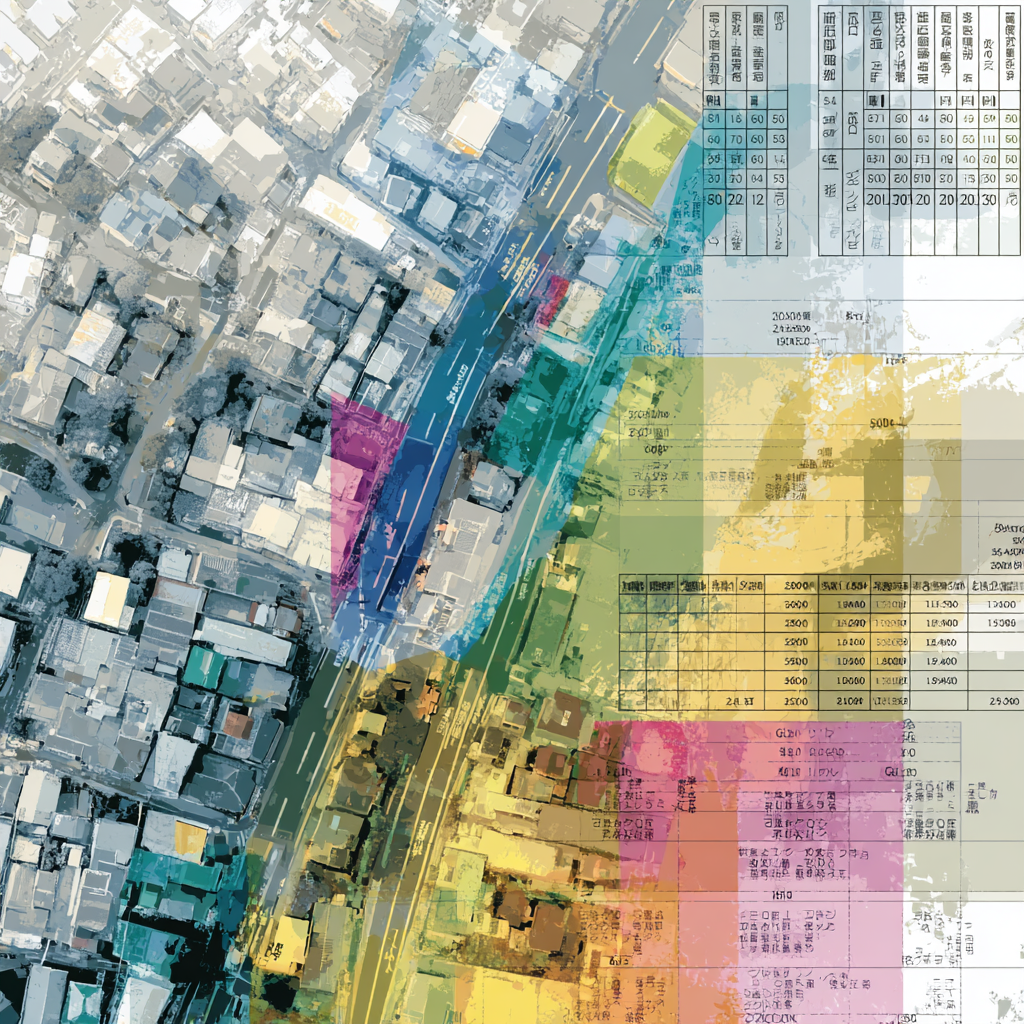

目次 1. 倍率方式とは? 2. 倍率評価の計算基礎となる「固定資産税評価額」 3. 倍率方式における土地評価の流れ 4. 倍率評価の「落とし穴」と注意点 5. 倍率地域で相続税評価額を減額できるケース 6. 倍率方式評価で気をつけるべき期限とタイミング 7. まとめ こんにちは。富士市・富士宮の税理士、飯野明宏です。 相続税を計算する際、土地の評価は非常に重要なプロセスです。土地の相続税評価額は、その土地が「路線価地域」にあるか、「倍率地域」にあるかによって算出方法が異なります。都市部では路線価を基に評価されますが、地方や郊外など路線価が設定されていない地域では「倍率方式」が用いられます。 今回は、一見シンプルに見える「倍率方式」について、その詳細と注意点を深掘りしていきます。 倍率方式は路線価方式と比べて計算が簡単に見えますが、実際には多くの落とし穴があり、適切な評価を行うためには細心の注意が必要です。特に、固定資産税評価額の確認方法や実際の土地利用状況の把握が重要になります。 1…